歷史of商業發展歷史

江戶時代

江戶時代

【德川家康的江戶入城與街道的建設】

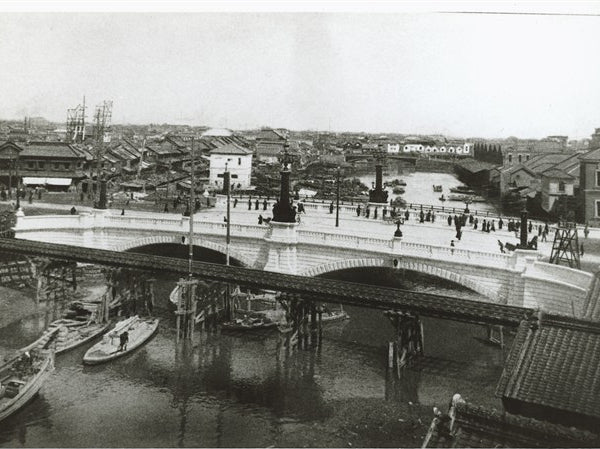

1590年,家康進入江戶城。這個時候的江戶是一個小小的驛站町,現在的中央區也幾乎都是海。一點點整備城下的家康在1603年開設幕府的同時進行了大規模的建造,到第二年為止除了築地之外,現在的中央區大部分都被填埋了。同時連結東海道和奧州街道,從新橋到京橋,通過日本橋到室町3丁目的幹線道路也建成了,商店陸續開始建起來。

【商店街的形成】

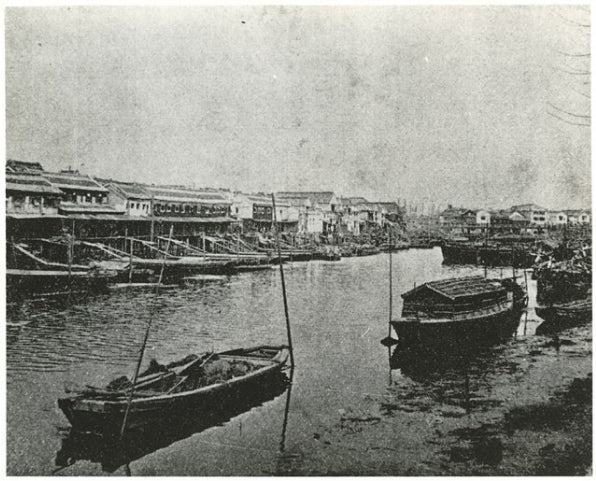

支撐江戶人們胃袋的市場填埋後,相繼開放。

日本橋的魚市場是京橋的青菜市場。

另外,商店街也從北側的本町、大傳馬町、橫山町、馬喰町、旅籠町擴展到了南部的日本橋、京橋、銀座、新橋。在南側的地區,聽到傳言來到東京的關西商人們一個接一個地開了店。使之更加有氣勢的是1635年制定的參勤交代製。由於大名們華麗的花錢,加快了這一步伐。

【明歷大火】

但是,1657年正月,燒毀了江戶市街的6成的明歷大火,把現在的中央區的大半變成了灰。

但是,在幕府的積極推進復興的基礎上,表現出了出色的恢復。

之後,火災到大正時期為止已經發生了幾十次,但是每次復興的江戶的潛力可以說是相當大的。

【元祿期】

在被稱為大阪商業發展期的這個時期,在江戶也能看到新興商人的崛起。其中的代表是“沒有現銀掛值”的三井越後屋。從之前的交涉決定價格的方式,改為以規定的價格進行現金交易的方式。符合這個商法的話,其他的綢緞店也出現了效仿這個的東西。東急百貨店的前身白木屋的發展也是在這個時期。

【文化・文政時期】

一方面江戶文化達到了關鍵點,另一方面,商業方面餐飲店也急劇增加。

杉本茂十郎出現也是在這個時期。江戶十組批發店的貨物是用菱垣回轉船運輸的,但是由於菱垣回轉船老化,從大阪來的貨物容易滯留。成為十組批發店的行長的茂十郎成功地將新造船轉為菱垣回轉船,成為商業界的老闆。

不過,那之後就下台了。

【幕府末期物價高漲與破壞】

開國後的一個時期,橫濱近郊有了開港場,流通路徑混亂,大米和雜糧等的價格高漲。與時代正在變化的社會心理相結合,江戶府內經歷了3天左右的破壞浪潮。

中央區內雖然沒有其他地區那樣的受害,但是進行大米的廉價出售、焚燒等的例子好像相當多。

明治時代

明治時代

【名為東京的餘燼】

明治新政府在1868年江戶城無血開城後,將江戶改名為“東京”,意思是與京都相對的東都。設置了東京府。

同年在江戶城迎來了天皇。

【外人居留地】

維新後,東京的商業再也沒有働搖了。政府和橫濱一樣,為了邀請外國貿易商,在現在的明石町附近開設了外國人居留地。這是1868年11月的事。作為外國人住宿場所,築地飯店館也建在了附近。另外,以此為目標,新島原遊廓也建成了。

但是,已經在橫濱固定下來的貿易商們不想行動,建造了與當初計畫不同的教會、教會學校等,1899年廢除居留地後也留在了該地。

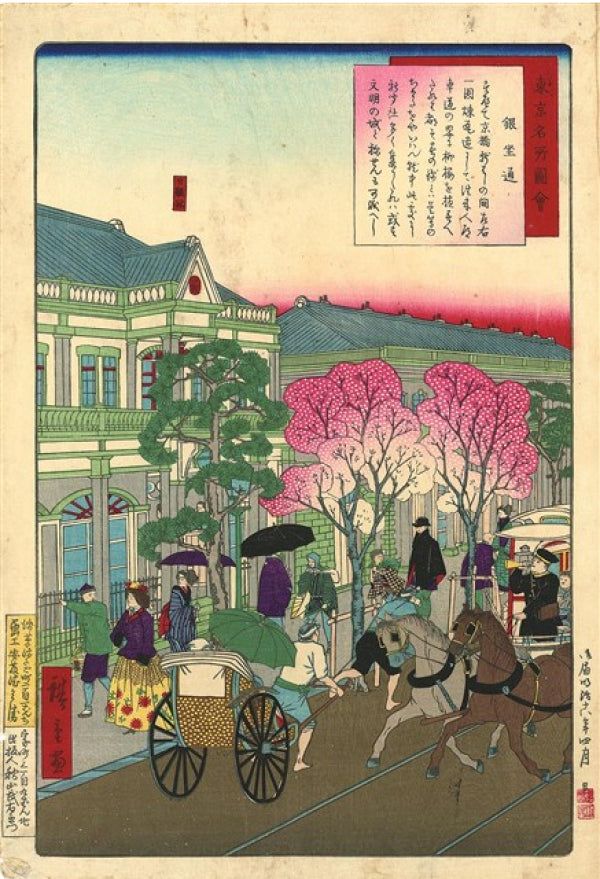

【銀座磚街】

1869年,連續5年遭受火災的銀座,以此為契機成為了不燃的磚街。本通的寬度擴大到15間,約27米後,被委託給英國人沃特魯斯的設計。

就這樣,銀座的時髦街道在1877年左右完成了,但是剛建成的時候濕氣很重,有腳氣的人出來,衣服上有皮子,有壁虎和蜈蚣,居民們一個接一個地逃走了,在大街的空房子前面有熊相撲、狗舞、偷窺眼鏡和弓場等值得一看的東西。

15年鐵路馬車在大街上行駛,還點亮了電弧燈。

但是,後街的居民們回來是在過了20年之後。

【銀座新聞社街】

報社進入了沒有人的後街。在商業中心地銀座,如果說離經濟中心地·日本橋和京橋也很近的話,就沒有這樣的好地方了。“讀賣新聞”、“東京日新聞”、“朝野新聞”、“曙新聞”、“假名讀新聞”、“時事新報”、“朝日新聞”、“山和新聞”、“國民新聞”、“自由新聞”、“明教新雜誌”等一個接一個地聚集在一起形成了一大資訊街。另外,印刷業者也跟著來了。

【日本銀行和兜町、牡蠣殼町】

在銀座商業實現了華麗的發展的時候,日本橋周邊資本主義經濟的基礎穩步地創造出來。

1869年,在原大阪町設立了東京匯兌公司,但以失敗告終,6年成立了第一國立銀行,成為了銀行的先驅。13年的時候,東京市內有24行,其中20行是日本橋,4行是京橋。

日本銀行在那個時期的15年開業,29年轉移到了現在的地方。

東京證券交易所的前身——東京股票交易所於1878年開業,周圍也有證券公司林立,兜町形成了被稱為“島”的獨特城市。

另外,牡蠣殼町的米商會所於1883年合併了兜町的同所,成為東京米谷交易所,邁出了正式市場設定的一步。

【勸工廠】

很多商店在一個建築物裡擺放商品銷售,是Debert的鼻祖一樣的勸工廠。開始建造是在1877年代中期,大部分是在30年代前半期建造的。現在的博品館所在的帝國博品館也於32年開館。通道是斜坡,邊走邊買東西的方法風靡一時。

這也影響了一般的商店,從賣座到賣場的商法轉變了。另外,櫥窗也能看到很多。

大正時代

大正時代

【東京站的開業】

雖然開業於1914年,但前往日本橋、京橋的交通變得更加便利了。此外,城市交通也得到了完善。

【關東大地震】

1923年9月1日的地震和之後的火災,相當於現在中央區的日本橋區、京橋區大部分地區都變成了瓦礫和灰。用磚砌成的銀座街區也無法維持下去。

昭和・戰前

昭和・戰前

【建設新的街道】

在地震央什麼都沒有了的東京,必須再次從零開始重建。但是,從東京近代化的角度來看,也許反而產生了好的結果。以此為契機,果斷進行了城市革新,推進了明亮摩登的街道建設。

尤其明顯的是大樓建設熱潮。Debert、劇場、醫院等陸續在日本橋、銀座、丸之內建造。

【銀座大街的繁榮】

銀座鱗次櫛比,三越、松坂屋、松屋三個笛子鱗次櫛比,開創了復興的先鋒。 震災前,惠比壽啤酒廳、咖啡廳、普蘭坦、獅子、資生堂蘇打基金、千匹屋等現代店相繼誕生,咖啡時代到來。

這是震災發生後,1926年經濟不景氣後再次燃起的。以華麗的服務為賣點的大阪資本咖啡廳進入銀座,有舞廳,咖啡店也開始流行,進入了大咖啡廳時代。

被這樣的城市氛圍吸引,誕生的是銀布拉族。莫波·莫加(摩登男孩摩登女孩)這個詞也誕生了。但是,這個古特老天爺並沒有一直持續下去。昭和10年代,隨著戰局的惡化,燈飾的光輝也漸漸變得寂寞了。

【中央批發市場的開設】

震災後,位於日本橋的魚河岸轉移到芝浦,在帳篷下營業,到了1935年被轉移到了築地。日本橋魚河岸的遷移問題,早就成為了懸案,但是以地震為契機實現的。同時,京橋的青物市場也轉移到了這裡,一手承擔了東京大部分的食物。附近還形成了以市場相關人員為顧客的商業街。

【戰況惡化與商店街】

1931年滿洲事變的時候還有宿舍氣,但是從同年12年的日華事變開始進入戰時體制。那個繁華的銀座也開始出現影子,15年廢除了舞廳,19年咖啡廳·酒吧·高級料理店也廢止了營業。取而代之的是,雜燴飯食堂、國民酒館到處都開了。

正式的控制是從1941年開始實行的,商業構造本身成為了配給渠道。控制從纖維、衣服、食品、家庭用品到火柴、紙紙、右劍等。

不僅控制了配給,還控制了物價。1938年相繼發布了《物品銷售取締規則》、《暴利取締令》,但物價持續暴漲,14年9月19日所有商品、運費、保險費、租賃費、加工費等都停止了價格。儘管如此,從效果薄來看,政府決定了法定價格。這是有名的○公,戰爭結束時被設定為十幾萬的商品。

綜上所述,控制的結果是,可以自由使用的商品變成了文具、小間物雜貨等,商業機能完全崩潰了。

昭和、戰後

昭和、戰後

【戰敗後的狀態】

中央區是戰爭受害最大的地區之一,日本橋區約50%,京橋區約20%被燒毀。不僅僅是物質上的損害,戰死、戰傷等造成的人員傷亡也非常嚴重。

【黑市的繁榮】

戰後最先承擔因戰時控制而麻痹的商業機能的是小攤商們。室町4丁目、八重洲大道、人形町、牡蠣殼町、月島大道、銀座大街綠地等地擺放著小攤,主要是軍隊相關人員的不正當放出品等被銷售。

【批發商街的復興】

在批發街中復興最早的是日本橋橫山町・馬喰町。店內堆積如山的商品,採購客人一天超過3萬人。這也是因為“橫山町・馬喰町批發聯盟”戰後最早組織起來,謀求了整個地區的復興。

在此基礎上,其他的批發街復興起來,日本橋再次作為日本的商業中心重獲新生。

【銀座商店街的復興與變化】

由於戰爭災害和疏散,銀座戰敗時只剩下戰前建築物的34%,但是可能是因為從江戶時代開始的火災習慣,隨著戰時控制的解除,復興也順利進行了。

但是,並不是再現了戰前那樣的街道。

以前老字號鱗次櫛比,舞廳、咖啡廳、百貨商店隨處可見,戰後以飲食店為主,百貨商店和類似的大樓也增加了。為了追隨戰前的松屋、松坂屋、三越,小松店、三愛、名鐵梅爾薩、紐梅爾薩、稍微遠一點的阪急、索尼大廈、普朗坦銀座等被建造了。

有一段時期,比這些百貨商店更受歡迎的是“美雪大道”。據說經營舶來品的店聚集了20多家,外國人也經常光顧,所以有著外國的氛圍,被稱為“流行”的街道。

經常有人說銀座已經失去了活力。戰前所有的商店都營業到很晚,但是現在根據勞動基準法的規定,9點左右關門的店很多,酒吧、餐廳等多的後街暫且不論,大街一到深夜就沒有開門的店,來往的人也很稀少。

但是,從星期天的人群來看,果然商店街王者的地位是不可動搖的。步行者天國最初實施是在1970年,從那以後,每週六、週日、節假日大街都會向行人開放,以帶著家人為中心,寬闊的街道被人擠滿,熱鬧非凡。

【各商店街的發展】

銀座以外的商店街最發達的應該是八重洲地下街吧。

辦公室相關人員經常在午休和回家的時候使用。

如果是和當地密切相關的商店街的話,果然還是人形町。因為幾乎沒有遭受過戰爭災害,所以古老的店也留下了很多。像月島的商店街一樣,由鎮上的人們支持的商店街也各自實現了獨自的發展。